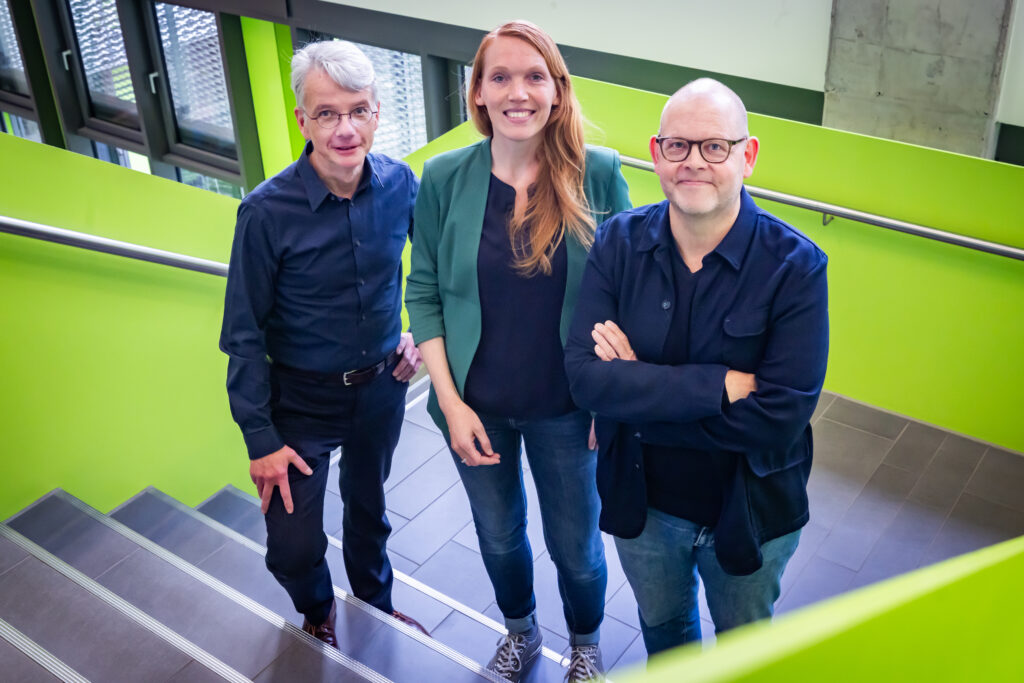

Klimawandel, soziale Konflikte, demografischer Wandel: Gesellschaften sind heute stark auf Wissenschaft angewiesen, um große Probleme anzugehen. Was kann Wissenschaft leisten, wo sind Grenzen ihrer Verantwortung – und wie können Forschende ihre Methoden und deren Reichweite kritisch bewerten? Das Institute for Studies of Science (ISoS) befasst sich mit diesen Fragen und unterstützt Forschende bei der kritischen Selbstreflexion. Die Universität Bielefeld hat das Institut jetzt zur zentralen wissenschaftlichen Einrichtung gemacht. Gründungsdirektor*innen des ISoS sind die Professor*innen Dr. Carsten Reinhardt, Dr. Marie I. Kaiser und Dr. Holger Straßheim. Sie erklären, warum die Universität eine Reflexionsinstanz für Wissenschaft braucht.

Wozu braucht die Universität eine weitere zentrale wissenschaftliche Einrichtung (ZWE)?

Carsten Reinhardt: Unsere Universität betreibt Wissenschaft in vielen verschiedenen Disziplinen und jede Universität sollte wissen, was sie tut – dazu sind wir da. Wir sind diejenigen, die über Wissenschaft reflektieren. Wir beobachten, interpretieren, analysieren, kommen zu Schlussfolgerungen, wie Wissenschaften funktionieren. Wir beschäftigen uns mit den Wissenschaften in ihrem interdisziplinären Zusammenwirken. Das geht die ganze Universität an und deswegen ist dieser Schritt zur ZWE folgerichtig.

Das Institute for Studies of Science knüpft an das I²SoS an, das bisherige Institut für interdisziplinäre Wissenschaftsforschung. Welche Vorteile bringt die Umwandlung zu einer universitätsweiten Einrichtung?

Holger Straßheim: Als ZWE übernimmt das ISoS Schnittstellen- und Reflexionsfunktionen. Es reflektiert Wissenschaft und ihre Praktiken innerhalb der Universität und wirkt entsprechend hinein. Gleichzeitig ist es eine Schnittstelle nach außen, zwischen Wissenschaft und Politik, stellt Expertise bereit. Eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung wird anders wahrgenommen im Profilierungsprozess der Universität und kann diesen mit unterstützen und Brücken bauen. Das konnten wir nicht aus der bisherigen Inselsituation heraus, als das Vorgängerinstitut an der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie angesiedelt und mit der Fakultät für Soziologie verbunden war. Und nebenbei: Wie I²SoS auszusprechen ist, war nicht so selbsterklärend. Wir haben jetzt die Gelegenheit genutzt, das „Hoch 2“ fallen zu lassen. Was wir nicht haben fallen lassen, ist die Interdisziplinarität. Die ist eine zentrale Struktur innerhalb des Instituts, unsere Arbeitsweise und wesentliche Existenzbegründung.

© Sarah Jonek

Was war der Auslöser, das bisherige Institut in eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung zu überführen und sich dafür einer wiederholten, externen Evaluation zu stellen?

Carsten Reinhardt: Der entscheidende Impuls kam aus der neuen Medizinischen Fakultät OWL, konkret aus den Medical Humanities. Dieser Bereich verbindet im Medizinstudium Medizin und Geisteswissenschaften. An der Ausgestaltung des neuen ISoS waren insbesondere die Arbeitsgruppe Ethik der Medizin und die Arbeitsgruppe Geschichte und Wissenschaftstheorie der Medizin beteiligt. Diese beiden Gruppen sind sozusagen unser Zwilling: Sie machen über die Medizin das, was wir über die Wissenschaften insgesamt tun, und wir hatten damit eine kritische Masse von Forschenden. Ein weiterer Impuls kam von der Anthropozän-Forschung bei den Historiker*innen mit Kolleg*innen wie Eleonora Rohland und Franz Mauelshagen.

Was ist ein konkretes Beispiel für Ihre Arbeit mit Kolleg*innen außerhalb der Wissenschaftsforschung?

Marie I. Kaiser: Das lässt sich mit dem Transregio-Sonderforschungsbereich 212 zur individuellen Nische gut erklären. Ich bin Philosophin und arbeite darin mit Biolog*innen zusammen. Während sie als empirische Wissenschaftler*innen untersuchen, wie und warum Tiere individuelle Eigenschaften besitzen und ausbilden, gehen wir in einem Teilprojekt das Thema theoretisch an. Wir fragen, was eigentlich Nischen sind: Räume in der Umwelt, Mengen an kausalen Interaktionen oder Verhaltensstrategien von individuellen Tieren. Wir klären die Bedeutung von Begriffen, schärfen Definitionen und decken auf, welche Annahmen über die Welt Begriffen zugrunde liegen. Diese Analyse und Begriffsschärfung wird wiederum in den biologischen Teilprojekten aufgegriffen und beeinflusst dort zum Beispiel die theoretische Rahmung der Forschung und die Interpretation der empirischen Daten.

Sie haben erwähnt, dass Sie das Institut als Schnittstelle nach außen verstehen. Wie wirken Sie in die Gesellschaft hinein?

Holger Straßheim: Das ist die zweite Säule unserer ZWE – Wissenschaft und gesellschaftliche Akteure. Es gibt beispielsweise den Bedarf von Akteuren wie der Europäischen Kommission, die Landschaft zwischen Wissenschaft, Politik und gesellschaftlichen Akteuren zu kartografieren. Wie funktioniert Politikberatung in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Zusammenhängen? Was sind die Ökosysteme der Expertise? Dabei können wir beraten und unsere Kenntnisse über diese Landschaft einbringen, Schnittstellen nachzeichnen, kartografieren und Koordinationsbedarf erkennen. Da gibt es natürlich ganz klassische Institutionen, Beratungsinstitute, aber da gibt es auch vergleichsweise neue Plattformen, die entstehen. So untersuchen wir in unserem DFG-Projekt „The Worldviews of Ice“ international vergleichend, wie Arktispolitik und Arktisforschung zusammenwirken.

Ihren kritischen Ansatz vermitteln Sie auch an Studierende im Masterstudiengang Interdisciplinary Studies of Science. Was unterscheidet den Studiengang von ähnlichen Programmen?

Marie I. Kaiser: Was mich daran begeistert, sind zwei Dinge. Zum einen die interdisziplinäre Ausbildung. Wir haben Seminare, in denen alle drei Gründungsdisziplinen – also Wissenschaftsphilosophie, -geschichte und -soziologie – plus Medizin und andere Objektdisziplinen vertreten sind. Im Einführungsseminar arbeiten wir zum Beispiel daran, wie die Disziplinen zusammenarbeiten und sich in interdisziplinärer Forschung ausdrücken können. Das andere ist die Verzahnung mit den Objektdisziplinen – die Studierenden belegen auch Seminare in Naturwissenschaften wie Biologie, Chemie oder Psychologie und bringen diese Erkenntnisse in die Wissenschaftsreflexion ein. Das ist ziemlich einmalig.

Carsten Reinhardt: Dazu kommt, dass wir eine sehr weitgehende Forschungsorientierung schon in der frühen Phase haben und hochgradig international sind – mehr als die Hälfte unserer Studierenden haben ihren ersten Abschluss nicht in Deutschland gemacht.

© Sarah Jonek

Und wie arbeitet das ISoS international und national mit ähnlichen Einrichtungen zusammen?

Carsten Reinhardt: Es ist erstaunlich, wie über die Jahre das Interesse an der Wissenschaftsforschung wieder gewachsen ist. Das zeigt sich in Deutschland etwa am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover oder den Science and Technology Studies der Technischen Universität München. International gibt es zum Beispiel in Paris ein Zentrum, das sich gerade umbildet. Viele Standorte betreiben institutionalisierte Kooperationszentren. Da ist zum Beispiel das HPS, das Institut für Wissenschaftsgeschichte und -philosophie der Universität Cambridge, oder das COI, das Zentrum für organisatorische Innovation an der Columbia University. Wir sind über unsere Projekte im Austausch – ich zum Beispiel über ein Projekt zu Umweltrückständen mit Kolleg*innen der Universitäten in Princeton, Providence und Paris. Was noch aussteht, ist ein offiziell verbundenes Netzwerk von Einrichtungen wie unsere, sowohl national als auch international. Das wäre institutionell der nächste logische Schritt, und da sehe ich durchaus Chancen.

Aktuell läuft an der Universität Bielefeld eine strategische Neuausrichtung in der Forschung. Wie verorten Sie sich in diesem Profilbildungsprozess?

Marie I. Kaiser: Wir alle sind Mitglieder von Fokusbereichen der Universität und stärken dort das reflexive Element der wissenschaftlichen Forschung. Zur Bielefelder Marke gehört das Reflexive ganz entscheidend. Bielefeld ist eine stark vernetzte Universität, in der es sehr einfach ist, mit Kolleg*innen aus verschiedensten Disziplinen zusammenzukommen. Die Profilbildung, die wir gerade erleben, ist ja ein Ausdruck davon. Wir sind Partner*innen in Forschungsprojekten zu fachspezifischen Fragestellungen und zugleich unterstützen wir Kolleg*innen darin, ihre Begriffe zu schärfen und theoretisch zu fundieren sowie über die Einbettung und Grenzen ihrer Forschung nachzudenken. Das hat Verfremdungseffekte und zeigt die Kräfte auf, die uns antreiben, zum Beispiel die Dynamiken durch externe Forschungsförderung, den Druck durch Publikationszyklen oder der Bewertung der Forschungsleistungen von Wissenschaftler*innen.